[ home: http://bkb.eyes2k.net ]

Vorlesung Gastprofessorin Dr. Birte Kleine-Benne: Kunst als Handlungsfeld

Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle, Fachgebiet Kunstgeschichte, SoSe 2011

Dienstag, 16-17.30h, Hörsaal 008, Neuwerk

Start: 5.4.2011

Vorlesungen und begleitender Work-in-progress >>

5.4.2011

Einführung in das ThemaEmpirischer Befund

WochenKlausur, seit 1993 >>

Projekte >>

Konkrete Interventionen als gestalterischer Eingriff und Materialbehandlung

"In den neunziger Jahren haben verschiedene kollektiv arbeitende KünstlerInnen versucht, ihrer Praxis eine direkte gesellschaftspolitische Funktion zu geben, indem sie konkrete soziale Interventionen durchführten. Aus kritischer Perspektive lässt sich feststellen, dass engagierte Kunstprojekte jedoch in den meisten Fällen nur dann von den offiziellen Ausstellungsinstitutionen zugelassen werden, wenn sie die Grenzen des rein Symbolischen und Repräsentativen nicht überschreiten oder wenn sie soziale Realitäten lediglich simulierten. Eine der Ausnahmen war 1993 die österreichische Gruppe WochenKlausur [...]." (Butin 2002, S. 178)

FAQ >>

Quelle: Kleine-Benne 2006: Kunst als Handlungsfeld, Berlin (Detail) >>

Park Fiction, 1994/1997-2005 >>

"Eines Tages werden die Wünsche die Wohnung verlassen und auf die Straße gehen. [...] Sie werden dem Reich der Langeweile, der Verwaltung des Elends ein Ende bereiten."

"Es geht bei der kollektiven Wunschproduktion darum, neu zu bestimmen, was die Stadt ist, darum, ein anderes Netz über die Stadt zu legen, sich die Stadt anzueignen, überhaupt sich vorzustellen, wie es anders laufen könnte, und dann das Spiel nach anderen Regeln zu spielen." (Christoph Schäfer in: Park Fiction, Filmcollage von Margit Czenski, 1999, 60 min)

Recht auf Stadt >> und >>

Komm in die Gänge, seit 2009 >>

"Was progressiv erscheint, ja transgressiv und radikal, dient in Wirklichkeit vielleicht den konservativen, wenn nicht reaktionären Zielsetzungen der herrschenden Minderheit." (Miwon Kwon, 1997)

Rimini Protokoll, seit 2000 >>

Hauptversammlung, 2009, Internationales Congress Centrum Berlin, 2009 >>

3sat >>

Interview mit Rimini Protokoll, 2009 >>

ubermorgen: Vote auction, 2000-2006 >>

"[V]ote-Auction" is one of most risky and paradoxically successfull projects by UBERMORGEN.COM:

It is "the only platform in the world that provide the final consumer an effective role in the American election industry.

A true interchange system that finally 'brings capitalism and democracy closer together'."

RTMark >>

RTMark: Voute auction >> , Presse >>

The Yes Men >>

The Injunction Generator, 2003 >>

"Der Injunction Generator automatisiert und demokratisiert, was sonst großen Firmen mit guter finanzieller Ausstattung vorbehalten ist: das Versenden von Abmahnungen ohne jegliche juristische Grundlage." (The Yes Men)

Wachter/Jud: Zone*Interdite, seit 2000 >>

International Award for Participatory Art 2011 >>

Pablo Helguera >>

Aelia Media >>

Veränderte Physiognomien

Auratische Werkobjekte und symbolische Repräsentationen transformieren zu offenen und dynamischen, mit Anschlussfähigkeit ausgestatteten und auf Operativität ausgerichtete Handlungsfeldern, zur n-dimensionierten "Arena des Handelns" (Weibel).

"Werk" --> Projekt, Prozess, Work in Progress, Handlungen, Eingriff, Echtzeitereignis:

Von ROM-art (read only material) zu RAM-art (radical active material).

Das Künstlersubjekt verabschiedet sich von seiner singulären Autoren- und Urheberschaft und tritt in einem Verbund mit anderen Autoren, in multiplen und pluralen Autorenschaften z.B. als Konnektive auf. (Vorsicht: Stellt der singuläre Autor mit dem ihm zugesicherten Urheberrecht eine nur zwischenzeitliche Episode in Form der modernen (Buchdruck-)Gesellschaft dar?)

Weiteres: "Konnektive, gesichtet im Kontext gegenwärtiger Formenwechsel", 2010 >>

outside the box from joseph Pelling on Vimeo.

Der idealtypische, auf (s)ein Auge reduzierte Rezipiententypus (O'Doherty) transformiert zum involvierten Teilnehmer, Akteur und Mitschöpfer, zum (inter-)aktiven Nutzer, Forscher oder Explorierenden.

--> Von ROMs (read only members) zu RAMs (radical active members).

Antoni Muntadas, 1999.

Charles Leadbeater, We Think, 2008.

C. Leadbeater, Anleitung zum Selbermachen, 06/2007, brand eins >>

Klassische Trias Künstler, Kunstwerk und Betrachter wird erweitert um eine Ansammlung einzelner, das komplexe Kunstsystem konstituierender Komponenten aus System und Umwelt. Kunstsystem als komplex und prozessual angelegtes Mehrebenen- und Mehrkomponentensystem mit temporären Dominant Impact Factors und spezifischen Strukturen, Prozessen und Regeln, dem Betriebssystem Kunst (Wulffen).

kunst.system.kunst, Wie wird Kunst als Kunst konstruiert? >>

Mind Map-in-progress zum Thema kunst.system.kunst auf bubbl.us. username: kunst.system.kunst, password: ksk

THESE: Statt Repräsentationen Operationen

Bourriaud, Nicolas 1998: L'esthétique relationelle, Dijon.

Debray, Régis 2003: Einführung in die Mediologie, Bern.

Manovich, Lev 2001: The Language of New Media. >>

THESE: Time Based Art

12.4.2011

Erste Theoretisierung und Kontextualisierung des ThemasKube Ventura, Holger 2002: Politische Kunst Begriffe, Wien.

Projekte zwischen 1990 und 2000 mit Referenzen aus den 60er, 70er und 80er Jahren >>

Institute for Artificial Transformation >>

Weitere Handlungsfelder >>

Theoriebündnisse

Baecker 2002: Wozu Systeme?, Berlin.

"Wir müssen unsere Matrix neu definieren und zu diesem Zweck neu erkunden."

Kemp 1991: "Kontexte. Für eine Kunstgeschichte der Komplexität", in: Texte zur Kunst, 2. Jg./Nr. 2, S. 88-101.

"Auch höherkomplexe Sachverhalte haben ihre Typik, ihre Gesetzmäßigkeiten und ihre historischen Physiognomien."

Veränderter Kunst-Begriff

(Quelle: Kleine-Benne 2006: Kunst als Handlungsfeld, Berlin >> )

Statt eines realistisch-ontologischen Zugriffs auf die Kunst und deren "Wesen" ist in der Rezeption ein konstruktivistisch-epistemologischer Ansatz zu beobachten, wenn nicht mehr gefragt wird, was Kunst ist oder wozu Kunst ist, sondern, wer oder was Kunst wie, warum oder wann "als 'Kunst' konstruiert.

Umarbeitung eines objektfixierten, ontologisch-essentialistischen oder substantialistisch verfassten Kunstbegriffs

Aspekte Operativität, Prozessualität, Dynamik, Un(ab)geschlossenheit, Inter-/Aktivität und Experimentalität --> Deontologisierung und Operationalisierung

Erweiterung um Produktions-, Rezeptions-, Intentions- und Wirkungsästhetiken

Statt der bis dahin das Feld der Kunst begrenzende Objekte wird Zeit und Struktur als Material genutzt und Existenzdispositive geschaffen.

Kunst-Begriff ist dynamisch, prozessual und ereignishaft und nicht konstant, punktuell oder starr konzipiert, er ist oszillierend, expandierbar und nicht teleologisch angelegt, er ist nonlinear und empirisch offen entworfen, er funktioniert transitiv, bedenkt Anschlussfähigkeit und ist auf Operativität ausgerichtet, er schließt Emergenz und Kontingenz ein.

Ästhetik des Performativen, der Unschärfe, Ununterscheidbarkeit und Unbestimmbarkeit

Strategien der Unterwanderung, Perturbation, Irritation, Enttäuschung und Umfunktionierung

Ahoi Polloi, 2008.

Veränderter Kontext

MTAA, 1997.

This work is licensed under a Creative Commons License.

This work is licensed under a Creative Commons License.

"Wir haben es mit nichts Geringerem zu tun als mit der Vermutung, dass die Einführung des Computers für die Gesellschaft ebenso dramatische Folgen hat wie zuvor nur die Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks." (Baecker 2007, S. 7)

Dirk Baecker: Studien zur nächsten Gesellschaft, Frankfurt/Main, 2007.

Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt/Main, 1997.

Tod durch Multitasking, 17.1.2011, spiegel online >>

Vier Medienepochen der Gesellschaft:

- die Stammesgesellschaft in der Auseinandersetzung mit der Einführung der Sprache,

- die antike Hochkultur in der Auseinandersetzung mit der Einführung der Schrift,

- die moderne Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit der Einführung des Buchdrucks und

- die nächste Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit der Einführung des Computers und seiner Derivate.

(Baecker 2007)

Film Next City from Graz Reininghaus on Vimeo.

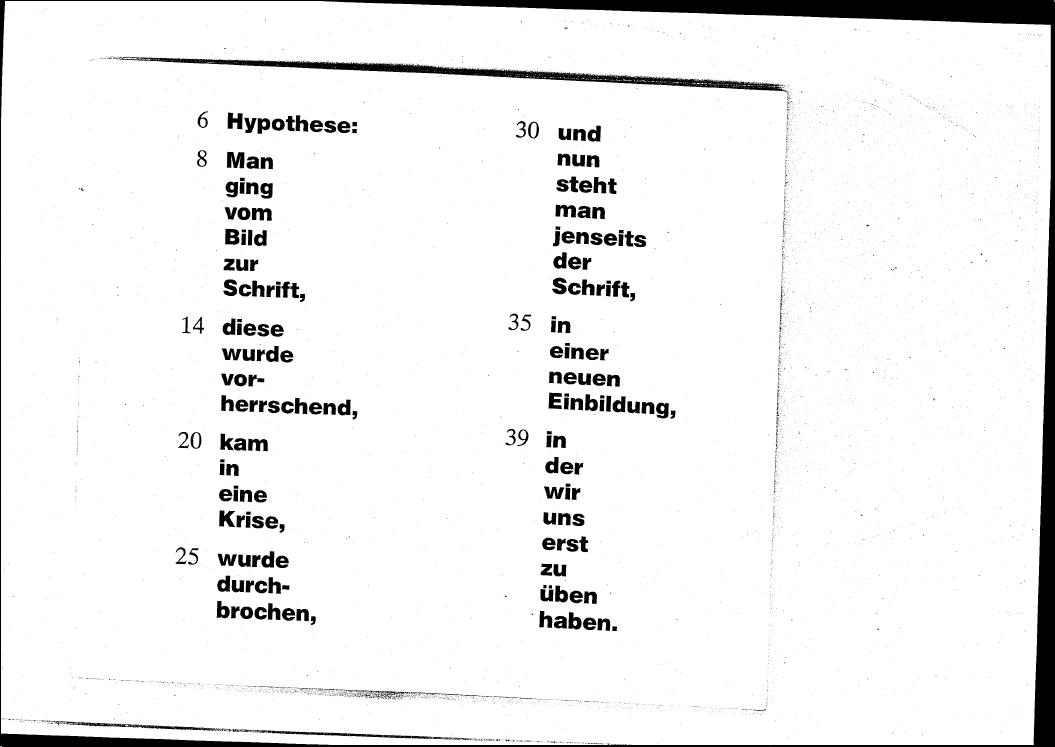

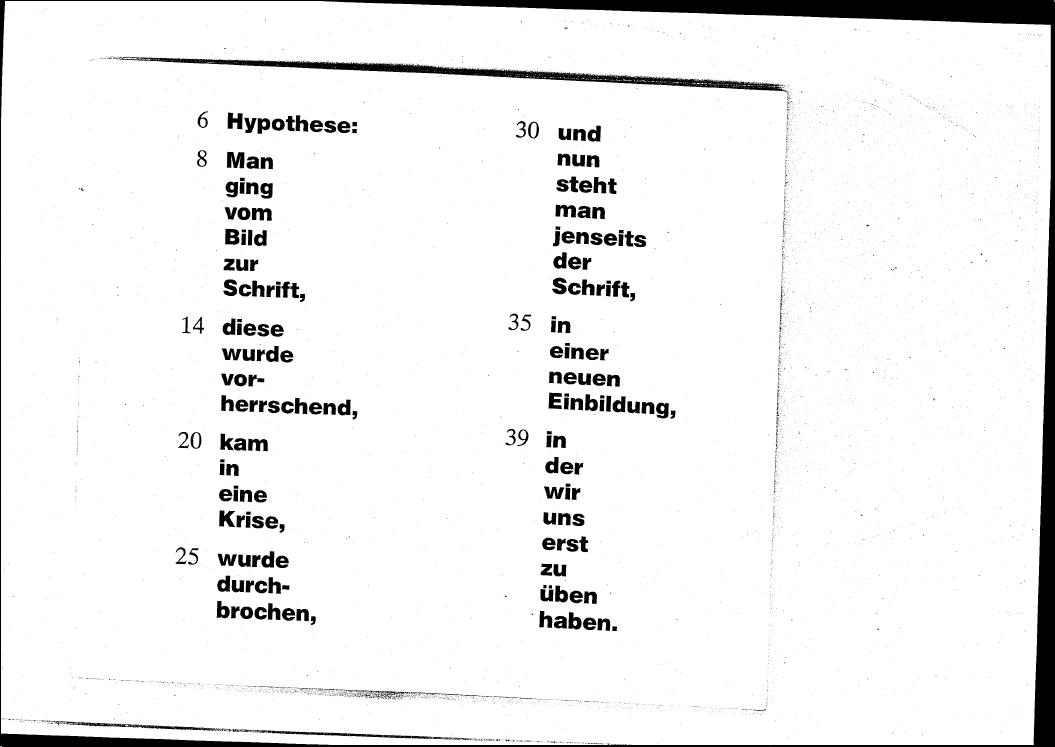

Vilém Flusser: Krise der Linearität, Bern, 1988.

"Hypothese: Die hier zu unterbreitende Hypothese lautet: Die okzidentale Kultur ist ein Diskurs, dessen wichtigste Informationen in einem alphanumerischen Code verschlüsselt sind, und dieser Code ist daran, von anders struktierten Codes verdrängt zu werden. Falls die Hypothese zutreffen sollte, dann wäre in naher Zukunft mit einer tiefgreifenden Veränderung unserer Kultur zu rechnen. Die Veränderung wäre tiefgreifend, weil unser Denken, Fühlen, Wünschen und Handeln, ja sogar unser Wahrnehmen und Vorstellen, in hohem Grad von der Struktur jenes Codes geformt wird, in welchem wir die Welt und uns selbst erfahren. [...] Sollten unsere Kinder und Enkel die Welt und sich selbst mittels anders struktierierten Codes (etwa mittels technischen Bildern wie Fotos, Filmen und Fernsehen, und mittels Digitalisation) erfahren, dann wären sie anders in der Welt als wir es sind und als es unsere Vorfahren waren." (Flusser 1988, S. 7)

Jeremy Rifkin: Access. Das Verschwinden des Eigentums, 2000 (engl. 2000).

Maurizio Lazzarato, Europäische Kulturtradition und neue Formen der Produktion und Zirkulation des Wissens, 1999 >>

Marshall McLuhan: Magische Kanäle, Düsseldorf/Wien, 1968 (eng. 1964).

"Es ist wie ein Unterschied zwischen einem Eisenbahnnetz und einem elektrischen Gitternetz: Das eine macht Kopfbahnhöfe und große Städtezentren erforderlich. Die elektrische Energie, die dem Bauernhof wie den Verwaltungsbüros in gleicher Weise zur Verfügung steht, macht es möglich, dass jeder Ort zum Zentrum wird, und verlangt keine massiven Anhäufungen." (McLuhan 1968)

Ofcom Studie, 2010 >>

26.4.2011

BILD-RückschluesseWolfgang Kemp 1991: Kontexte. Für eine Kunstgeschichte der Komplexität.

Methodenprogramm:

1. Kunst nicht ohne Kontext (d.h. schallfrei, kontextlos) denken

2. (existentielles) Aufeinanderangewiesensein von KW und Kontext / System und Umwelt (strukturelle Determiniertheit und Kopplung) voraussetzen

3. "So wie der Text im Kontext situiert ist, so befindet sich der Kontext auch immer im Text wieder. Die Setzung des Werkes ist immer auch Besetzung, Gegensetzung, Fortsetzung, Übersetzung des Kontextes."

4. Kontextualisierungen mit einem Ungenauigkeitsfaktor belasten: "...fühlt man sich aufgerufen, die Leere mit eigenen Mitteln zu füllen."

5. Offene, wilde und prozessuale Aspekte bedenken. Und nicht von einem Auftrag, Plan, Programm, von der Intention beirren lassen: "Unser Fach liebt intentionale Zustände..."

6. Projektionsleistungen ("Das Werk sieht seine Rezeption vor...") als Kollektivbesitz einer Kunstepoche (z.B. Wahl des Materials, der Technik, des Mediums, der Objektform, des Formats, der Innen-Außen-Beziehung, der Positionierung im Raum) berücksichtigen

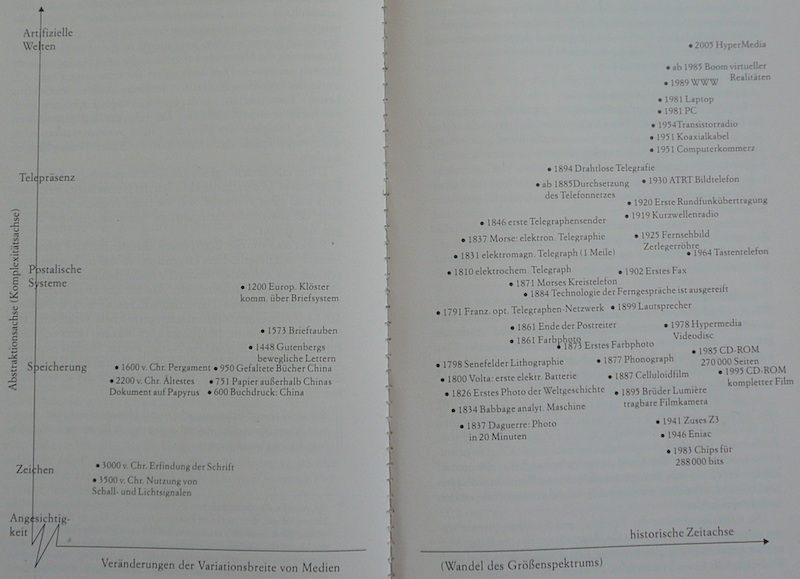

Faßler, Manfred 2001: Netzwerke, München, S. 180-181.

mwesch, 2007.

Mairal, Pedro: Das fehlende Jahr des Juan Salvatierra, 2010 (sp. 2008).

"Es muss zeigen, was es leistet; es muss anfangen etwas zu organisieren; es muss riskieren zu scheitern; und all dies in der Form eines Prozesses, der sich seine Mittel selbst schafft." (Baecker 2007, S. 187)

Vilém Flusser: Krise der Linearität, Bern, 1988.

Flusser, Vilém: Kommunikologie, 1998 .

Flusser, Vilém: Medienkultur, Frankfurt/Main, 1999.

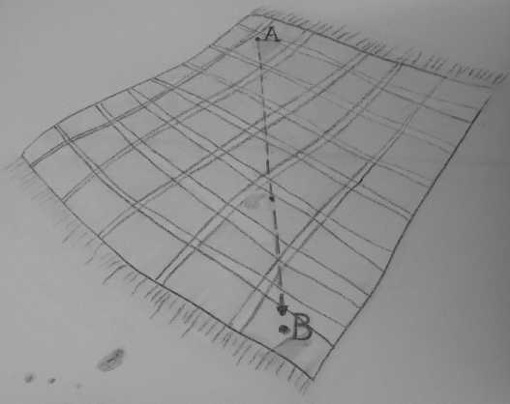

Quelle: Flusser 1998.

Mediengeschichtliches Panorama:

Von der ersten Stufe des konkreten Erlebens (Vierdimensionalität)

zur zweiten Stufe des Herstellens und Benutzens von Gegenständen (Dreidimensionalität)

zur dritten Stufe der traditionellen Bilder (Zweidimensionalität)

zur vierten Stufe der Erfindung der linearen Schrift (Eindimensionalität)

zur fünften Stufe der Erfindung der technischen Bilder (Nulldimensionalität), der Stufe des Kalkulierens und Komputierens

Rainer Ganehl, The New York Times, April 3, 2011 @ Autocenter Berlin, 2011.

Boehm, Gottfried (Hrg.) 1994: Was ist ein Bild? München.

Mitchell, William J.T.: Iconology, 1986.

Mitchell, William J.T.: Picture Theory, 1994.

Mitchell, W.J.T.: Das Leben der Bilder. Eine Theorie der visuellen Kultur, München, 2008.

Belting, Hans: Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München, 2001.

Der Ausdruck 'technisches Bild' wird zur Bezeichnung von Bildern mit technischem Inhalt verwendet sowie zur Bezeichnung von Bildern, die einen technischen Bildträger besitzen oder durch einen technischen Apparat erzeugt wurden: fotografisch, filmische, elektronische Bilder, ebenso wie Röntgenbilder, Infrarotbilder, Ultraschallbilder.

Roesler/Stiegler (Hrg.) 2005: S. 37.

Bildkultur der digitalen Medien:

- Bild als Rechengröße

- Bild wird elektronisch erzeugt: Pixel (picture elements)

- Bild als Ansammlung fraktaler Einzelelemente, die (durch Komputation) zusammengesetzt werden

- Bild verfügt über eine lesbare Struktur (Source-Code)

- Bild haben Doppelstruktur: Ebene der Benutzeroberfläche und Ebene zur Verarbeitung durch den Apparat

- Bedeutungsabgrund durch die Hardware und deren unterschiedliche Sprachen

- Source-Code + Ansammlung von Daten, die durch Rechenprozesse umgewandelt werden

- Sichtbarkeit des Bildes in Abhängigkeit von Algorithmen: Vielzahl von Versionen

- Bild als Organisation und Ordnung von Daten

- Bild als zweidimensionaler Stau im n-dimensionalen Datenuniversum

- Wahrnehmung bestimmt durch Trägheit der sinnlichen Wahrnehmung

- Bruch zwischen Wahrnehmung und dem Objekt der Wahrnehmung

- Sinneswahrnehmung auf eine von Apparat+Wahrnehmungsorganen produzierte Medienwirklichkeit gerichtet

- Bild als produktive Dimension

- Bild auf Datenträger gespeichert

- Bild(-bedeutung) in Abhängigkeit von den technischen Bedingungen seiner Produktion, Distribution, Rezeption

- Organisation von Aufmerksamkeiten

- Übertragungsformen

- ...

Debray, Régis 1999 (frz. 1992): Jenseits der Bilder. Eine Geschichte der Bildbetrachtung im Abendland, Rodenbach.

Hartmann, Frank 2003: Mediologie. Ansätze einer Medientheorie der Kulturwissenschaften, Wien

Forum Mediologie >>

Wachter/Jud: picidae, seit 2007 >>

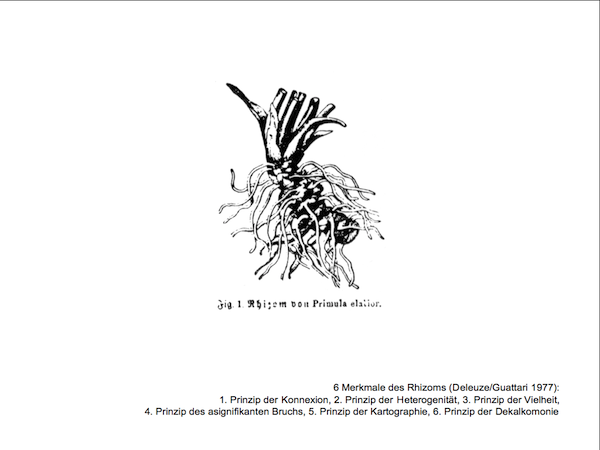

Deleuze/Guattari 1977: Rhizom, Merve Berlin.

"What are you drawing buddy?" My friend's son: "The Internet"

Quelle: honusnuggie, 2011 >>

3.5.2011

Formäquivalent Rhizom

Quelle: Die Stadt ist unsere Fabrik, Christoph Schäfer, 2010.

Quelle: Die Stadt ist unsere Fabrik, Christoph Schäfer, 2010.

Quelle: Die Stadt ist unsere Fabrik, Christoph Schäfer, 2010.

Quelle: Die Stadt ist unsere Fabrik, Christoph Schäfer, 2010.

Quelle: Die Stadt ist unsere Fabrik, Christoph Schäfer, 2010.

Quelle: Die Stadt ist unsere Fabrik, Christoph Schäfer, 2010.

2-3 Strassen, Jochen Gerz, 2010 >>

Projekt >>

Buchpublikation, 2011: Text + Making Of >>

about >>

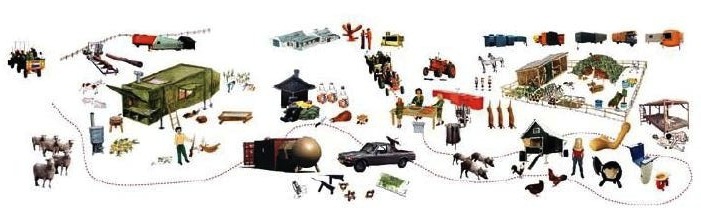

AVL-Ville, Atelier van Lieshout >> , 2001

"AVL-Ville is the biggest work of art by Atelier van Lieshout to date. This free state is an agreeable mix of art environment and sanctuary, full of well-known and new works by AVL, with the special attraction that everything is fully operational. Not art to simply look at, but to live with, to live in and to live by."

AVL-Ville >>

Quelle: AVL-Ville >>

AVL-Ville bei Google >>

Quelle: Kleine-Benne, Kunst als Handlungsfeld, 2006 >>

Quelle: Kleine-Benne, Kunst als Handlungsfeld, 2006 >>

17.5.2011

Ist Kunst grenzenlos?

Dan Perjovschi, Kunstverein Hamburg, 2007.

I Am Making Art, John Baldessari, 1971, 00:18:46 >>

I Will Not Make Any More Boring Art, John Baldessari, 1971, 00:32:21 >>

(Stedelijk Museum Amsterdam: John Baldessari: Your Name in Lights, 1-26 June 2011, Register your name now >> )

AVL-Ville, 2001 >>

Steve Kurtz, Critical Art Ensemble >>

Anklage gegen Kurtz 2004 >>

Critical Art Ensemble, Defense Fund >>

Patriot Act Sec. 817: Expansion of the Biological Weapons Statue >>

Andrej Holm, Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung 2007 >>

Grundgesetz Artikel 5, Absatz 3:

"Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei." >>

Erklaerung der Menschenrechte von 1948, Artikel 27, Absatz 2:

"Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen." >>

Ivan Kraus, The CENSOR, 2006, 3min 4 sec, zum Thema Index on Censorship

Index on Censorship, Britain's leading organisation promoting freedom of expression since 1972 >>

Galerie neugerriemschneider, Berlin, 5.5.2011

Berlin, Alte Schönhauser Allee, 14.5.2011

OpenNet Initiative >>

Reporters Without Borders >>

Press Freedom Barometer, Press Freedom Index

Guideline for exiled journalists, 2009 >>

Maxim Biller, Esra-Verbot, 2007 >>

Kunstzensur in Russland, 2007 >>

Kunstzensur in Russland, 2008 >>

Kunstzensur in Russland, 2010 >>

Absetzung von Mozarts Idomeno (1781), Deutsche Oper Berlin, 2006 >>

Thomas Hirschhorn, Spectre of Evaluation, 2008, Quelle >>

Dan Perjovschi, Cabaret Voltaire, Zürich, 2007.

"Das Programm für diese sozial verbindliche semantische Gesamtinterpretation des Wirklichkeitsmodells einer Gesellschaft nenne ich Kultur. Das heisst, ich bestimme 'Kultur' nicht über Objekte, Zustände oder Ereignisse, sondern - sozusagen eine Stufe tiefergelegt - als Steuerungsprogramm für Prozesse, sozusagen als die Software, die alle gesellschaftlichen Prozesse steuert [...]. Kultur kann sinnvoll bestimmt werden als das 'geistige' Programm, das bei geeigneter Anwendung dazu führt, dass sich etwas herausbildet, was die Beteiligten dann als Kunstwerk, Ritus oder Institution deuten. Kunstwerke etwa können gar nicht definieren, was Kultur ist; denn um sie als Kunstwerke, und das heisst immer: als Kunstwerke im Rahmen einer bestimmten Kultur herstellen und nutzen zu können, müssen die Beteiligten schon wissen, was Kultur ist. Mit anderen Worten: Das Kulturprogramm definiert, was Kunst ist und lässt sich erst dadurch und danach durch jedes Kunstwerk in seiner Geltung bestätigen."

Schmidt, Siegfried J. 1999: Kunst als Konstruktion: Konstruktivistische Beobachtungen, in: Weber, Stefan (Hg.) 1999: Was konstruiert Kunst?, Wien, S. 37.

"Kunst resultiert aus dem sich selbst organisierenden Interagieren und Kommunizieren der Aktanten im Sozialsystem Kunst, also der Kunstproduzenten und Akademien, der Galerien und Museen, der Kunstpublizisten, der Käufer und Rezipienten/Nutzer von Kunstwerken, der Kunstverleger und Kunstvermarkter."

Schmidt 1999.

Mind Map-in-progress zum Thema kunst.system.kunst auf bubbl.us. username: kunst.system.kunst, password: ksk

Systemtheorie

Beobachtung 2. Ordnung >>

Theorie des Geschehens, des Prozesses und der Operativität

"Das System ist eine Operation, der es gelingt, an eine von ihr zur vorherigen Operation gemachte Operation so anzuschließen, dass weitere Operationen möglich werden." (Baecker 2002)

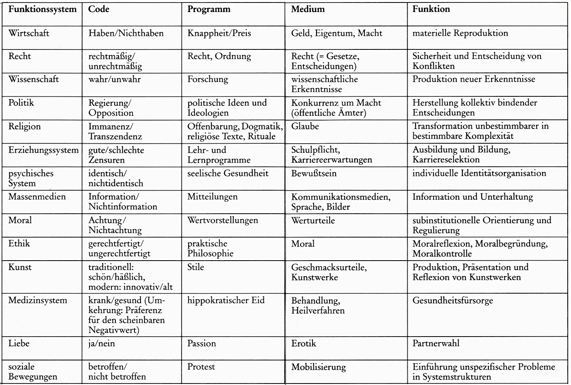

Kunst als autopoietisches Funktionssystem in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft neben anderen autopoietischen, selbstproduzierenden und selbstreproduzierenden, selbstorganisierenden, selbstreferentiellen, autonomen und operational geschlossenen Funktionssystemen wie dem Recht, der Politik, der Wissenschaft, den Medien etc. Diese Systeme erzeugen diejenigen Operationen, die sie zu ihrer Fortsetzung benötigten, selbst. Und zwar durch kommunikative Operationen, d.h. Systeme werden spezifisch und einzig durch den Typ der Kommunikation organisiert.

Thierry de Duve 1993: Kant nach Duchamp. München.

Huber, Hans Dieter 2007: Kunst als soziale Konstruktion, München.

Quelle: Reese-Schäfer, Walter 2001: Niklas Luhmann zur Einführung, Hamburg.

Luhmann, Niklas 1994: Die Ausdifferenzierung des Kunstsystems, Wabern-Bern.

Systemtheorie als eine Theorie der Moderne, die sich als eine Theorie der Moderne eignet?:

- Entdifferenzierungen: AVL-Ville, Rimini Protokoll

- heteropoietische Tendenzen: WochenKlausur, Park Fiction

- Fremdorganisation

- Dysfunktionalität: AVL-Ville, Vote auction

- Mehrsystemzugehörigkeiten: WochenKlausur, picidae

Form-Begriff

"Draw a distinction!" (Spencer Brown 1969: Laws of Form)

Die Form der Unterscheidung nach George Spencer Brown in: Baecker, Dirk 2002: Wozu Systeme?, Berlin, S. 108.

Ein System 'ist' die Differenz zwischen System und Umwelt.

Das System S ist eine Funktion seiner selbst S und seiner Umwelt U und wird als Unterschied definiert, den es zwischen sich und seiner Umwelt macht.

Mögliche Anschlussfragen:

- Was ist die Form?

- Was ist das System (der Text, das Kunstwerk als künstliches System), was die Umwelt (der Kontext) und was die Distinktion?

- Wie wird die Distinktion hergestellt?

- Wie wird der Ein-, wie der Ausschluss vorgenommen?

- Was ist/wird beobachtbar?

- Was wird ausgeblendet, ist aber als (nicht wahrgenommenes) Bedingungsgefüge (McLuhan) konstituierend?

- Was passiert innen, was aussen?

- ...das Ungeformte, auf das die Form aufmerksam macht?

- Was passiert zwischen dem Kunstwerk und seinem Kontext (interrelativ)?

- Der Beobachter...?

- Wie ist der Kontext im Kunstwerk aufgehoben?

- ...

Mel Bochner, Theory of Boundaries, 1969-1970 >>

Mel Bochner, Theory of Boundaries, 2007, National Gallery of Art >>

24.5.2011

"Die Kunstgeschichte hat, was die Umwelt-Werk-Relation angeht, immer nur Komplexität als methodisches Problem begriffen." (Kemp 1991)Umwelt-Werk-Relation

Brian O'Doherty, Inside the White Cube, 1976, drei-teilige Essayfolge in Artforum International

O'Doherty, Brian 1986: Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, San Francisco.

O'Doherty, Brian 1996: In der weißen Zelle. Inside the White Cube, hg. von Kemp, Wolfgang, Berlin.

Daniel Buren >>

April 1968, Musée d'Art Moderne de la Ville Paris: Daniel Buren

Oktober 1968, Galleria Apollinaire Mailand: Daniel Buren

1975, Städtisches Museum Mönchengladbach: Daniel Buren

Januar 1969, Fischbach Gallery, New York: Les Levine, 'White Sight'

Januar bis März 1969, Museum of Contemporary Art, Chicago: Christo

März 1970, Eugenia Butler Gallery, Los Angeles: Robert Barry

1974, Claire Copley Gallery, Los Angeles: Michael Asher

Seth Siegelaub: u.a. Juli/August 1970 Journal Studio International, 1971 Artist's Reserved Rights Transfer and Sale Agreement >> , als .txt in englisch >> und auf deutsch >>

Lippard, Lucy R. 1997: Six Years: The dematerialization of the art object from 1966 to 1972, Berkeley, Los Angeles.

April 1958, Galerie Iris Clert, Paris: Yves Klein, 'Le Vide'

Oktober 1960, Galerie Iris Clert, Paris: Arman, 'Le Plain'

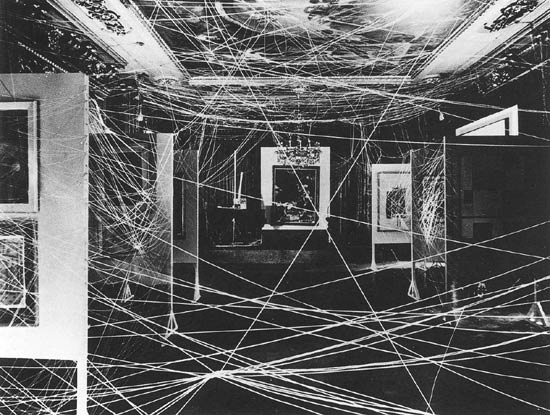

Kurt Schwitters: Merzbau in Hannover (1923, 1943 zerstört)

Marcel Duchamp: Januar/Februar 1938, Exposition Internationale du Surréalisme: One thousand two hundred coal bags >>

Marcel Duchamp: Oktober/November 1942, First Papers of Surrealism in New York City, 451, Madison Av.: Sixteen Miles of String

Installation >>

Environmental Art >>

Weibel, Peter (Hg.) 1994: Kontext Kunst, Ausst.-Kat., Neue Galerie am Landesmuseum Johanneum, Steirischer Herbst 1993 in Graz, Köln.

Fareed Armaly, Cosima von Bonin, Clegg & Guttman, Mark Dion, Andrea Fraser, Renée Green, Louise Lawler, Thomas Locher, Christian Philipp Müller...

Andrea Fraser, Projekt in zwei Phasen, 1993/1995, EA Generali Foundation, Wien >>

Fraser, Andrea 1995: Es ist Kunst, wenn ich sage, dass es das ist, oder..., in: Texte zur Kunst, 5. Jg./Nr. 20, S. 35-40.

Differenz von kultureller Produktion und künstlerischer Praxis

Möntmann, Nina 2002: Kunst als sozialer Raum, Köln.

Germer, Stefan 1995: Unter Geiern. Kontext-Kunst im Kontext, in: Texte zur Kunst, 5. Jg./Nr. 19, S. 83-95.

Wulffen, Thomas 1994: Betriebssystem Kunst - Eine Retrospektive, in: Kunstforum Int., Bd. 125, Jan./Feb., S. 50-58.

Komplexität

brand eins 01/2006, Schwerpunkt Komplexität >>

Leitfaden zur Vermeidung von Komplexität

1. Machen Sie keine Geschäfte.

2. Reduzieren Sie Ihre Erledigungen auf null.

3. Gehen Sie nicht aus dem Haus.

4. Telefonieren Sie nicht.

5. Sprechen Sie mit niemandem.

6. Bleiben Sie im Bett.

7. Schließen Sie die Augen.

8. Hören Sie auf zu atmen.

Quelle: brand eins, 01/2006.

Fischer, Gabriele 2006: Vorsicht: Vereinfacher!, brand eins 1/2006 >>

Lau, Peter / Wilsdorff, Maren 2001: Wir, brand eins 2/2001 >>

© RTMark.com

© RTMark.comVon der Komplexität eines Systems spricht man, wenn es

(1) eine große Anzahl von Elementen aufweist, die

(2) in einer großen Zahl von Beziehungen zueinander stehen können, die

(3) verschiedenartig sind und

(4) deren Zahl und Verschiedenartigkeit zeitlichen Schwankungen unterworfen sind.

Baecker, Dirk 1994: Postheroisches Management, Berlin, S. 113f.

"Als komplex wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen bezeichnen, wenn aufgrund immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem anderen verknüpft sein kann."

Luhmann, Niklas 1987: Soziale Systeme, Frankfurt/Main, S. 46

Ausgewählte historische Daten:

1892: Paradigmenwechsel Henri Poincaré

1927: Unschärferelation Werner Heisenberg

1948: Warren Weaver Differenzierung in "Problems of Simplicity", "Problems of Disorganized Complexity" und "Problems of Organized Complexity" >>

1956: William Ross Ashby Kritik an Untersuchungsmethoden >>

A History of Chaos and Complexity, Victor MacGill >>

"Wer [...] aus Angst vor Chaos im Nichtstun verharrt, wird von der Eigendynamik komplexer Systeme überrollt. Am Rande des Chaos ist zwar Sensibilität gefragt, aber auch Mut, Kraft und Kreativität zur Problemlösung."

Mainzer, Klaus 1999: Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft, Berlin/Heidelberg, S. 26.

"Wenn man möglichst kompliziert an die Sache heranzugehen versucht, hat man schließlich immer mehr Lösungen zur Hand, als sich Probleme stellen. Das heißt, man kann wählen. Und man verfällt, wenn man Glück hat, auf kleine Lösungen, die manchmal mehr bewegen als die großen und die für andere immer ein Rätsel bleiben."

Baecker, Dirk 1994: Postheroisches Management, Berlin, S. 81.

Quelle: Mainzer, Klaus (Hg.) 1999: Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft, Berlin/Heidelberg.

Kurths, Jürgen / Schwarz, Udo 2001: Nichtlineare Wissenschaften - neue Paradigmen und Konzepte >>

Mandelbrot-Mengen >>

Ars Electronica 2006: Simplicity. The Art of Complexity >>

Deleuze, Gilles/Foucault, Michel 1977 (Hg.): Der Faden ist gerissen, Berlin.

Foucault, Michel 1977: Der Ariadnefaden ist gerissen (frz. 1969), in: Deleuze/Foucault (Hg.) 1977, S. 7-12.

Wulffen, Thomas 2001: Der gerissene Faden. Von der Wunderkammer zum Hypertext, Nichtlineare Techniken in der Kunst, in: Kunstforum Int., Bd. 155, Juni/Juli, S. 48-63.

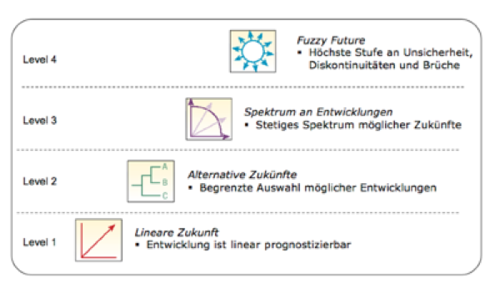

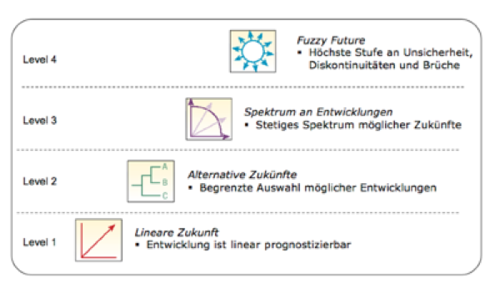

Quelle: Courtney, Hugh 2001: 20/20 Foresight.

Carl André

7.6.2011

Konnektionistisches Grundprinzip- offene, auf Komplexität und Komplexitätsentfaltung ausgerichtete Systeme mit nichtlinearer Eigendynamik, die in regem Austausch mit ihrer Umwelt stehen und auf diese Weise zur Strukturbildung fähig sind

- wandlungsfähige Formen mit vielfältiger Codierung und Bedeutungsproduktion, organisieren ihre Zugehörigkeiten über empirische Kriterien, thematische Bezüge und Sinnzusammenhänge

- sind stets individuierend zu betrachten

- an der Definition des sozialen Systems zu orientieren:

"Soziale Systeme bestehen aus faktischen Handlungen verschiedener Personen, die durch ihren Sinn aufeinander bezogen und durch diesen Sinnzusammenhang abgrenzbar sind gegenüber einer Umwelt, die nicht zum System gehört. Soziale Systeme sind also empirisch aufweisbare Handlungszusammenhänge, nicht nur Muster, Typen, Normenkomplexe [...]."

Luhmann, Niklas 1970: Institutionalisierung - Funktion und Mechanismus im sozialen System der Gesellschaft, in: Schelsky (Hg.) 1970, S. 28.

Grundsätzlich gilt: Operativität und Anschlussfähigkeit sind für Handlungsfelder nicht Option oder Folge, sondern vielmehr Notwendigkeitsbedingung; Handlungsfelder sind keine leeren Signifikanten, sondern existieren nur in ihrer Performierung.

- heteropoietische, entdifferenzierende und fremdorganisierende Tendenzen

- temporäre konnektive Anordnungen, orientiert eher an netz- als an systemtheoretischen Überlegungen

- Form und Codierung sind oszillierend, dynamisch, diversifikatorisch, hybrid, tragen wesentlich zur Variation der System-Nomenklatur Luhmanns bei

Weber, Stefan 2001: Medien - Systeme - Netze. Elemente einer Theorie der Cyber-Netzwerke, Bielefeld, S. 61.

Michael Gleich, Web of Life, 2002

1. Komplexität: Netze handeln komplex. "Lebende Netze bestehen aus vielen Komponenten, die untereinander agieren und reagieren. Auf Impulse von aussen antworten aufgrund der Verflechtung nicht einzelne Knoten, sondern ein ganzes Ensemble. Dadurch lässt sich das Verhalten eines Netzes schwer voraussehen und kontrollieren."

2. Nichtlinearität: Netze leben nichtlinear. "Aufgrund von zahlreichen inneren Wechselwirkungen zeigen Netze nichtlineares Verhalten, das heisst, Ursachen und Wirkungen stehen nicht in proportionalem Verhältnis. Durch positive Rückkopplung können sich kleine Ereignisse folgenreich aufschaukeln."

3. Emergenz: Netze erfinden Neues. "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Dieses 'Mehr', die neue Qualität, entsteht durch die jeweilige Art der Vernetzung. Sie erzeugt höhere Komplexität aus vielen einfachen Komponenten. So wächst das Einzelne über sich selbst hinaus. Mehr ist anders."

4. Lernfähigkeit: Netze antworten flexibel. "Netze sind in der Lage, ihre Stabilität zu bewahren, während sie auf Veränderungen und Impulse der Umwelt reagieren. Bei Störungen von aussen verändern sie das Muster ihrer Verschaltung. Je komplexer, desto mehr Optionen für den Wandel."

5. Selbstorganisation: Netze ordnen Chaos. "Komplexe, nichtlineare Systeme können sich aus eigener Kraft strukturieren und Stabilität gewinnen. Die interagierenden Elemente handeln nach einfachen Regeln und erschaffen dabei aus Chaos Ordnung, ohne eine Vision von der gesamten Entwicklung haben zu müssen."

6. Chaos: Netze erzeugen Chaos. "Lebende Netze bewegen sich in einem kritischen Phasenübergang zwischen Chaos und Ordnung. Dort finden sie Kreativität und Stabilität in optimaler Mischung. Am Rande des Chaos ringen sie um ein Fließgleichgewicht, das innovationsfeindliche Erstarrung ebenso hindert wie krisenanfällige Anarchie."

7. Robustheit: Netze verzeihen Fehler. "Rechnen, Denken und Handeln verteilen sich in Netzen auf eine Vielzahl von Komponenten. Wichtige Funktionen sind redundant, das heisst mehrfach angelegt. Versagt ein Teilsystem, springen andere ein. Das System duldet kleine Fehler, um große zu vermeiden."

8. Symbiosen: Netze nutzen Symbiosen. "Bündnisse zu wechselseitigem Nutzen sind eine Form von Vernetzung, bei der die Partner gemeinsam gewinnen und verlieren, gleichzeitig lernen und lehren. Symbionten können aber auch zu Parasiten werden und umgekehrt. Das Auftreten von Schmarotzern stimuliert oft eine Koevolution von Fortschritten."

9. Diversität: Netze vereinen Vielfalt. "Netze vereinen die verschiedensten Varianten, Charaktere, Funktionen, ohne deren Unterschiede zu nivellieren. Hohe Vielfalt erschafft ein Mehr an Möglichkeiten, flexibel auf Umweltveränderungen zu reagieren."

10. Small World: Netze verkleinern Welten. "Obwohl selbstorganisiert, verknüpfen sich lebende Netze nicht nach dem Zufallsprinzip. Sie zeigen immer Ähnliche Muster: Eine kleine Zahl von Knoten ist hochgradig, der überwiegende Teil gering vernetzt. Die inhomogene Struktur wirkt stabilisierend, denn zufällige Ausfälle treffen mit hoher Wahrscheinlichkeit gering vernetzte Knoten. Das System funktioniert weiter."

"Ein Knoten (bestehend aus Fäden) kann ein Netz konstituieren, das seinerseits zum Knoten für ein (aus verflochtenen Netzen bestehendes) Netzwerk wird."

Weber, Stefan 2001: Medien - Systeme - Netze. Elemente einer Theorie der Cyber-Netzwerke, Bielefeld, S. 76.

"Ein Faden wäre zunächst so etwas wie ein Letztelement, ein basaler Bestandteil. Mehrere Fäden können, wenn sie verknüpft werden, einen Knoten bilden. Mehrere Knoten und Fäden bilden ein Netz, mehrere verbundene Netze ein Netzwerk. Nimmt die Anzahl der Fäden und/oder Knoten in einem Netzwerk zu, spricht man von Vernetzung. [...] Netze haben immer eine messbare Vernetzungsdichte, einen 'Vernetztheits-' oder 'Konnektivitäts-Koeffizienten', wenn man so will. Wir sprechen also immer von +- Ver-/Entnetzung."

Weber 2001, S. 70f.

Deleuze/Guattari 1977: Rhizom, Merve Berlin.

History of the Internet from Melih Bilgil on Vimeo.

A Declaration of the Independence of Cyberspace by John Perry Barlow, 8.2.1996 >>

New Rules for the New Economy by Kevin Kelly, September 1997 >>

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), seit 1998 >>

What Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software by Tim O'Reilly, 09/30/2005 >>

http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 >>

"Heute kann man sagen, dass das Medium Internet eine Praxis ist, eine technologische Struktur, die unterschiedliche Kulturtechniken zu entwickeln und zu verwenden gestattet: Kulturtechniken, die mit dem Netz neu entstanden sind oder durch das Netz neu gestaltet wurden."

Münker, Stefan/Roesler, Alexander (Hg.) 2002: Praxis Internet. Kulturtechniken der vernetzten Welt, Frankfurt/Main, S. 8

Hans Magnus Enzensberger 1970: Baukasten zu einer Theorie der Medien.

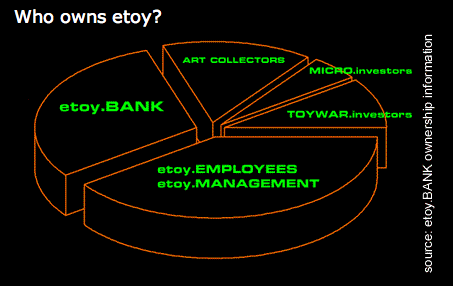

etoy.CORPORATION, seit 1994 >>

etoy.com/fundamentals/etoy-share.

etoy.CORPORATION HISTORY / SHARE CERTIFICATES >>

Wunderkammer etoy >>

ubermorgen, seit 1999 >>

Vote Auction, Bringing democracy and capitalism closer together, 2000-2006 >>

EKMRZ-Trilogie >>

GWEI, 2005-2008 >>

Amazon Noir, 2006-2007 >>

Sound of eBay, 2008-2009 >>

Wachter/Jud, Zone Interdite, seit 2000 >>

Wachter/Jud, Picidae, seit 2007 >>

28.6.2011

KonnektiveMichael Hardt, Antonio Negri 2004: Multitude. Krieg und Demokratie im Empire, Frankfurt/Main (eng. 2004).

"[...] Singularitäten, die gemeinsam handeln" S. 123

Michael Hardt, Antonio Negri 2002: Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt/Main (eng. 2000).

"Produzieren bedeutet zunehmend, Kooperation, Kommunikation und Gemeinsamkeiten herzustellen." S. 312

Michael Hardt, Antonio Negri 2010: Commonwealth, Frankfurt/Main (eng. 2010).

Rifkin, Jeremy 2010: Die empathische Zivilisation, Frankfurt/Main (eng. 2009).

Rifkin, Jeremy 2000: Access. Das Verschwinden des Eigentums, Frankfurt/Main (eng. 2000).

Virno, Paulo 2002: Grammatik der Multitude, Berlin.

"...die Pluralität, die Vielheit - wörtlich: Viele-Sein [...]. Nun, die Multitude besteht aus einem Netzwerk von Individuen; die Vielen sind Singularitäten."

Hardt/Negri: nicht hierarchische, nicht zentralisierte, nomadische, deterritorialisierte Hybride

Virno: gleichzeitig politisch-handelnde/denkende/arbeitende Multitude als ein amphibisches Subjekt, zwischen den Räumen, den Sphären, den Funktionen und den Befindlichkeiten und auf der Dauerflucht dazwischen

Rifkin: ein "neuer menschlicher Archetyp", eingebettet in Hypertexten, Webseiten-Verbindungen und Feedback-Schleifen

Weber, Stefan 2001: Medien - Systeme - Netze. Elemente einer Theorie der Cyber-Netzwerke, Bielefeld.

Konnektive

- heterogene, temporäre, dynamische, trajektiv ausgerichtetete Verknüpfungen menschlicher und technischer Akteure

- bestimmt von netzwerkbasierten, heterarchisch verteilten Dispositiven

- Verschaltungen und Rückkopplungen produzieren permanent neue und von den Beteiligten nur teilweise intendierte oder zu beeinflussende Ereignisse

- Konnektive Aggregationen werden mittels, in und über instantane, polychrone und translokale Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien entworfen und hergestellt.

- Mediale Prozesse, Informationen, Mitteilungen, soziale Beziehungen... verschmelzen miteinander zu einer prozessualen und temporären Dynamik.

Kollektive: Ansammlung einzelner Personen, die bevorzugt auf analogem Territorium miteinander interagieren (eine Nutzung der Potentiale der Informations- und Kommunikationstechnologien ist dabei keineswegs ausgeschlossen), im systemtheoretischen Sinne autopoietische Systeme in Abgrenzung zu ihrer Umwelt formieren, dabei zielgerichtet zu deren Ausdifferenzierung und damit zu deren Erhalt und Bestand beitragen.

Konnektive existieren zwingend in und mit technischen Umgebungen, beziehen demnach immer digitale Territorien ein und werden über instantane, polychrone und translokale Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien, der CMC (computer-mediated communication), entworfen und hergestellt.

Kollektiv vrs. Konnektiv

- Empirische Beispiele: Soziale Systeme, Gruppen, Klassen, Organisationen - techno-soziale Systeme bzw. Netze und Netzwerke, just-in-time-on-line-on-demand connective intelligence networks

- Dynamik: grenzziehend und grenzerhaltend - transitiv (durchquerend), transitorisch (flüchtig), transversal (quer laufend)

- Effekte: ausdifferenzierend und kulturbestätigend - ent- und ausdifferenzierende, machtverschiebend, kulturverändernd

- Ergebnisse: zielorientiertes Ergebnis - permanent neue, von den Beteiligte nur teilweise zu beeinflussende Ereignisse

- Grenze: operativ geschlossen - operativ offen

- Handlungsausrichtung: gemeinsames programmatisches Ziel - Rückkopplungssysteme

- Handlungsformen: konzentriert, in Echtzeit, lokal - verteilt, translokal, polychron

- Innen-/Aussenverhältnisse: Asymmetrische Unterscheidung zwischen System und Umwelt - Parzellierung der Welt

- Kommunikationskanäle: Mündliche und schriftliche Kommunikation - CMC gestützt, instantan, translokal, polychron: vornehmlich schriftliche Kommunikation

- Komponenten: punktuelle Ereignisse - Relationen

- Komplexität: Komplexitätsreduzierung zum Systemerhalt, Komplexität als Risikofaktor - Komplexitätssteigerung

- Kontext: lokale Kontexte - dynamische, temporäre Kontexte

- Möglichkeitsräume: gleichbleibend - variabel

- Operationsmodus: autopoietisches System - Auto- und heteropoietisches System

- Veränderbarkeit: relativ stabil, längerfristig und strategisch aufgestellt - Kontinuierliche Permutation (an einem anderen Ort, mit neuen Energien, neuem Namen, neuer Konstellation) oder Transkodierung

- Zielsetzung: Erhalt, Bestand - Bewegung, Aktion

- Zustand: relativ stabil - dynamisch, expandierend, variabel, temporäre Kopplungen und Rückkopplungen

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), Ausfertigungsdatum: 09.09.1965 >>

Michel Foucault, Was ist ein Autor?, 1969.

"Kurz, es geht darum, dem Stoff (oder seinem Ersatz) seine Rolle ursprünglicher Begründung zu nehmen und ihn als variable und komplexe Funktion des Diskurses zu analysieren."

"Ich glaube, dass, während sich unsere Gesellschaft ändert, in eben dem Moment, in dem sie dabei ist, sich zu Ändern, die Autorfunktion verschwinden wird, und zwar in solch einer Weise, dass Fiktion und ihre polysemen Texte wiederum nach einem anderen Modus funktionieren werden, aber immer noch innerhalb eines Systems von Einschränkungen - eines, das nicht länger der Autor ist, sondern eines, das noch festgelegt werden muss oder vielleicht erfahren."

"Der Autor ist dasjenige, was der beunruhigenden Sprache der Fiktion ihre Einheiten, ihren Zusammenhang, ihre Einfügung in das Wirkliche gibt."

"Man kann sich eine Kultur vorstellen, in der Diskurse verbreitet oder rezipiert würden, ohne dass die Funktion Autor jemals erschiene."

Roland Barthes 1967: Der Tod des Autors.

Martha Woodmansee, Der Autor-Effekt. Zur Wiederherstellung von Kollektivität, 1992.

- Wurden die Grundannahmen, Werte, Normen, Denkhaltungen etc. reflektiert und in entsprechende Strukturen transformiert?

- Wie offen, partizipativ, kollektiv, transparent findet nach dem Prozess der Gestaltung der weitere Prozess der Entwicklung und Veraendung statt?

- Welche Verabredungen wurden getroffen und wie transpartent, nachvollziehbar und verbindlich sind sie als Orientierung im Handeln?

- Sind die Kooperationsstrukturen stabil und zuverlaessig, so dass Vertrauen innerhalb wie auch von ausserhalb entstehen kann?

- Wie weden Konfliktpotenziale aufgefangen?

- Werden unerwartete Ereignisse reflektiert?

- Werden die Ergebnisse von Diskussionen rueckgekoppelt?

- Welche (ritualisierten) Foren gibt es fuer die Begegnung der Einzelnen zur Reflexion der Zusammenarbeit, zum Wissens- und Erfahrungsaustausch, zur Vertrauensbildung und zur Konfliktbearbeitung?

Peter Kruse >> (Weiteres hier >> ) im Gespräch mit DNAdigital zu Collective Intelligence, 15.1.2009

Autorenschaften in der zeitgenoessischen Kunstpraxis:

- selbstautorisierte, selbstbestimmte und selbstorganisierte Projekt- und/oder Prozessbeziehungen

- uneinheitlich, fluid, temporär, verteilt in verschiedenen Konstellationen

- je nach Thema unter Einbindung unterschiedlicher Techniken und Technologien

- Teilnehmer, Informationen, Mitteilungen, soziale Beziehungen, Techniken, Technologien verschmelzen miteinander

- manchmal begrenzt, manchmal unbegrenzt, manchmal lokal, manchmal global

- vielfältige Bezeichnungen, Konstellationen und Konfigurationen

- synchron uneinheitliche Erfahrungen

--> konnektive Aggregationen

"Eigentumsfragen sind Machtfragen. Nirgends werden diese Fragen lauter und provozierender gestellt als im Internet: Durch die Digitalisierung geistiger Werke und den schnellen Austausch von Daten und Informationen werden starre Verfügungsrechte aufgelöst."

Spielkamp, Matthias 2010: Copy.Right.Now! Plädoyers für ein zukunftstaugliches Urheberrecht >>

Thomas W. Malone, MIT Centre for Collective Intelligence, 2006 >>

"The working definition of collective intelligence that we're using is that collective intelligence is groups of individuals doing things collectively that seem intelligent.

Now, if you think about it that way, collective intelligence has existed for a very long time. Families, companies, and countries are all groups of individual people doing things that at least sometimes seem intelligent. Beehives and ant colonies are examples of groups of insects doing things like finding food sources that seem intelligent. And we could even view a single human brain as a collection of individual neurons or parts of the brain that collectively act intelligently.

But in the last few years we've seen some very interesting examples of new kinds of collective intelligence:

- Google...

- Wikipidia...

Now, I think these examples are just the beginning. With new information technologies - especially the Internet - it is now possible to harness the intelligence of huge numbers of people, connected in very different ways and on a much larger scale than has ever been possible before. In order to take advantage of these possibilities, however, we need to understand what the possibilities are in a much deeper way than we do so far.

The key question we're using to organize our work is: How can people and computers be connected so that collectively they act more intelligently than any individual, group, or computer has ever done before?"

kollektivkollektiv, Psycho-Test, 2010 >>

5.7.2011

ZusammenfassungGibbons, Michael et al 1994: The new production of knowledge, London etc.

Kube Ventura, Holger 2002: Politische Kunst Begriffe, Wien.

Projekte zwischen 1990 und 2000 mit Referenzen aus den 60er, 70er und 80er Jahren >>

Weitere Handlungsfelder >>

Auratische Werkobjekte und symbolische Repräsentationen transformieren zu offenen und dynamischen, mit Anschlussfähigkeit ausgestatteten und auf Operativität ausgerichtete Handlungsfeldern, zur n-dimensionierten "Arena des Handelns" (Weibel).

"Werk" --> Projekt, Prozess, Work in Progress, Handlungen, Eingriff, Echtzeitereignis

--> Von ROM-art (read only material) zu RAM-art (radical active material)

Das Künstlersubjekt verabschiedet sich von seiner singulären Autoren- und Urheberschaft und tritt in einem Verbund mit anderen Autoren, in multiplen und pluralen Autorenschaften z.B. als Konnektive auf.

Vorsicht: Stellt der singuläre Autor mit dem ihm zugesicherten Urheberrecht eine nur zwischenzeitliche Episode in Form der modernen (Buchdruck-) Gesellschaft dar?

Der idealtypische, auf (s)ein Auge reduzierte Rezipiententypus (O'Doherty) transformiert zum involvierten Teilnehmer, Akteur und Mitschöpfer, zum (inter-)aktiven Nutzer, Forscher oder Explorierenden.

Formen der Reaktion, Interaktion, Partizipation und Kollaboration

--> Von ROMs (read only members) zu RAMs (radical active members)

Klassische Trias Künstler, Kunstwerk und Betrachter wird erweitert um eine Ansammlung einzelner, das komplexe Kunstsystem konstituierender Komponenten (aus System und Umwelt).

Kunstsystem als komplex und prozessual angelegtes Mehrebenen- und Mehrkomponentensystem mit temporären Dominant Impact Factors und spezifischen Strukturen, Prozessen und Regeln. Die für die Aufrechterhaltung dieses Komplexes notwendigen Bedingungen werden als 'Betriebssystem Kunst' zusammengefasst (Wulffen)

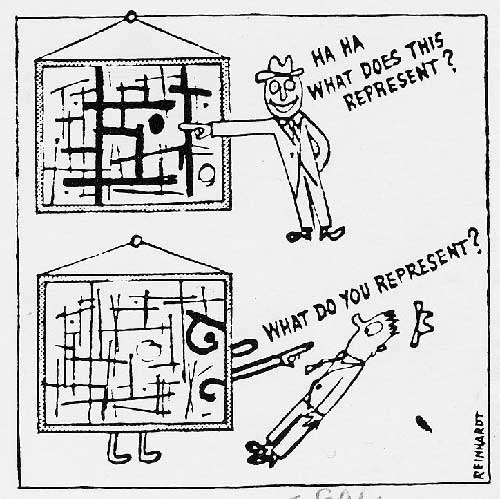

THESE: Statt Repräsentationen Operationen

Ad Reinhardt, 1946, Cartoon, P.M. New York, Copyright: http://www.tate.org.uk

Deleuze/Guattari 1977: Rhizom, Berlin.

Bourriaud, Nicolas 1998: L'esthétique relationelle, Dijon.

Manovich, Lev 2001: The Language of New Media. >>

HU Lehrstuhl Medientheorien mit dem Forschungsschwerpunkt "Medieninduzierte Zeitprozesse" >>

THESE: Time Based Art

Baecker, Dirk 2002: Wozu Systeme?, Berlin.

"Wir müssen unsere Matrix neu definieren und zu diesem Zweck neu erkunden."

Kemp, Wolfgang 1991: "Kontexte. Für eine Kunstgeschichte der Komplexität", in: Texte zur Kunst, 2. Jg./Nr. 2, S. 88-101.

"Auch höherkomplexe Sachverhalte haben ihre Typik, ihre Gesetzmäßigkeiten und ihre historischen Physiognomien."

Mit welchen Theorieelementen und -versatzstücken sind künstlerische Handlungsfelder empirisch plausibel, theoretisch stringent und operationalisierbar beobachtbar sind welche theoretischen Anschlüsse können vorgenommen werden?

Systemtheorie

Theorie des Geschehens, des Prozesses und der Operativität

"Das System ist eine Operation, der es gelingt, an eine von ihr zur vorherigen Operation gemachte Operation so anzuschließen, dass weitere Operationen möglich werden." (Baecker 2002)

bkb nach RTMark.com, 2011

bkb nach RTMark.com, 2011--> Konnektionstisches Grundprinzip als operativer Rahmen für

Rückkopplungen, mehrdimensionalen Verarbeitungen, nichtlineares Verhalten, Komplexitätsentflatung, Operationalisierungen...

Selbstreferentialität

Meinhardt 1993: 2 Typen (Typ 1 der radikalen Moderne, Typ 2 der sog. anderen Moderne)

1. basale Selbstreferenz + 2. prozessuale Selbstreferenz rsp. Reflexivität als Möglichkeitsbedingung für Handlungsfelder

Netztheorie

"Mehrere Knoten und Fäden bilden ein Netz, mehrere verbundene Netze ein Netzwerk."

"Im Gegensatz zur relativ statischen Autopoiesis-Theorie, die nur ein Ja oder Nein der Autopoiesis, aber keine graduellen Abstufungen kennt, ist Netzwerktheorie klarerweise empirisch-graduell angelegt: Netze haben immer eine messbare Vernetzungsdichte, einen 'Vernetztheits-' oder 'Konnektivitäts-Koeffizienten', wenn man so will. Wir sprechen also immer von +- Ver-/Entnetzung." (Weber 2001)

Handlungsfelder sind Formen einer vernetzten und vernetzenden Kunstpraxis und drängen wirkungsästhetisch temporär Systeme auf Systembildung oder entgrenzen sie zu Netzwerken. Sie tragen daher wesentlich zur Variation der System-Nomenklatur Luhmanns einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft bei.

Form-Begriff

"Draw a distinction!" (Spencer Brown 1969: Laws of Form)

Quelle: Baecker 2002

Ein System 'ist' die Differenz zwischen System und Umwelt.

"Die Kunstgeschichte hat, was die Umwelt-Werk-Relation angeht, immer nur Komplexität als methodisches Problem begriffen." (Kemp 1991)

Komplexitätstheorie / Nonlineare Dynamik

"Als komplex wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen bezeichnen, wenn auf Grund immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem anderen verknüpft sein kann." (Luhmann 1987)

"Von Komplexität eines Systems ist dann die Rede, wenn ein System erstens eine große Anzahl von Elementen aufweist, die zweitens in einer großen Anzahl von Beziehungen zueinander stehen können, die drittens verschiedenartig ausfallen können und deren Zahl und Verschiedenartigkeit viertens zeitlichen Schwankungen unterworfen sind. " (Baecker 1994)

--> statt linearem Ursache-Wirkung-Nexus und eindeutigen Kausalketten: sich gegenseitig durchdringende und miteinander in Wechselwirkung stehende Mehrdimensionalitäten

1892: Paradigmenwechsel Henri Poincaré

1956: William Ross Ashby Kritik an Untersuchungsmethoden >>

Baecker fordert bereits 1994, "Komplexität nicht, wie üblich, als Problem, sondern als Lösung" zu betrachten.

"Wenn man möglichst kompliziert an die Sachen heranzugehen versucht, hat man schließlich immer mehr Lösungen zur Hand, als sich Probleme stellen. Das heißt, man kann wählen. Und man verfällt, wenn man Glück hat, auf kleine Lösungen, die manchmal mehr bewegen als die großen und die für andere immer ein Rätsel bleiben." (Baecker 1994)

--> (mögliche) Entwicklung neuer Strukturen in nonlinearen Dynamiken

Quelle: Courtney, Hugh 2001: 20/20 Foresight.

Medientheorie / Mediologie

Luhmann, Niklas 1997: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt/Main.

Baecker, Dirk 2007: Studien zur nächsten Gesellschaft, Frankfurt/Main.

"Wir haben es mit nichts Geringerem zu tun als mit der Vermutung, dass die Einführung des Computers für die Gesellschaft ebenso dramatische Folgen hat wie zuvor nur die Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks." (Baecker 2007)

Vilém Flusser: Krise der Linearität, Bern, 1988.

Die nächste Gesellschaft wird sich "in allen ihren Formen der Verarbeitung von Sinn, in ihren Institutionen, ihren Theorien, ihren Ideologien und ihren Problemen", von der modernen, d.h. vorhergehenden Gesellschaft unterscheiden. (Baecker 2007, S. 8)

Marshall McLuhan: "The medium is the message (1964).

"All media work us over completely. They are so pervasive in their personal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us untouched, unaffected, unaltered. The medium is the massage. Any understanding of social and cultural change is impossible without a knowledge of the way media work as environments." (McLuhan/Fiore 2001)

Kunst-Begriff

Statt eines realistisch-ontologischen Zugriffs auf die Kunst und deren "Wesen" ist in der Rezeption ein konstruktivistisch-epistemologischer Ansatz zu beobachten, wenn nicht mehr gefragt wird, was Kunst ist oder wozu Kunst ist, sondern, wer oder was Kunst wie, warum oder wann "als 'Kunst' konstruiert.

Umarbeitung eines objektfixierten, ontologisch-essentialistischen oder substantialistisch verfassten Kunstbegriffs

Aspekte Operativität, Prozessualität, Dynamik, Un(ab)geschlossenheit, Inter-/Aktivität und Experimentalität --> Deontologisierung und Operationalisierung

Statt der bis dahin das Feld der Kunst begrenzende Objekte wird Zeit und Struktur als Material genutzt.

Kunst-Begriff ist dynamisch, prozessual und ereignishaft und nicht konstant, punktuell oder starr konzipiert, er ist oszillierend, expandierbar und nicht teleologisch angelegt, er ist nonlinear und empirisch offen entworfen, er funktioniert transitiv, bedenkt Anschlussfähigkeit und ist auf Operativität ausgerichtet, er schließt Emergenz und Kontingenz ein.

Weitere Ableitungen:

systemorientierter, prozessualisierter, pragmatisierter und empirisierter Kunst-Begriff in konstruktivistischer Verfasstheit

Aktivität und Operativität sind notwendige Bedingungen und nicht Option oder Folge: keine leere Signifikanten, sondern Existenz nur in der Performierung

Ästhetik des Performativen, der Unschärfe, Ununterscheidbarkeit und Unbestimmbarkeit

Quelle: Kleine-Benne 2006: Kunst als Handlungsfeld, Berlin. >>

Ahoi Polloi, 2008.

Zusammenfassung Handlungsfelder

- offene, auf Komplexität und Komplexitätsentfaltung ausgerichtete Systeme mit nichtlinearer Eigendynamik, die in regem Austausch mit ihrer Umwelt stehen und auf diese Weise zur Strukturbildung fähig sind

- wandlungsfähige Formen mit vielfältiger Codierung und Bedeutungsproduktion, organisieren ihre Zugehörigkeiten über empirische Kriterien, thematische Bezüge und Sinnzusammenhänge

- sind stets individuierend zu betrachten

- sind an der Definition des sozialen Systems zu orientieren:

"Soziale Systeme bestehen aus faktischen Handlungen verschiedener Personen, die durch ihren Sinn aufeinander bezogen und durch diesen Sinnzusammenhang abgrenzbar sind gegenüber einer Umwelt, die nicht zum System gehört. Soziale Systeme sind also empirisch aufweisbare Handlungszusammenhänge, nicht nur Muster, Typen, Normenkomplexe [...]."

Luhmann, Niklas 1970: Institutionalisierung - Funktion und Mechanismus im sozialen System der Gesellschaft, in: Schelsky (Hg.) 1970, S. 28.

Grundsätzlich gilt: Operativität und Anschlussfähigkeit sind für Handlungsfelder nicht Option oder Folge, sondern vielmehr Notwendigkeitsbedingung; Handlungsfelder sind keine leeren Signifikanten, sondern existieren nur in ihrer Performierung.

- heteropoietische, entdifferenzierende und fremdorganisierende Tendenzen

- temporäre konnektive Anordnungen, orientiert eher an netz- als an systemtheoretischen Überlegungen

- Form und Codierung sind oszillierend, dynamisch, diversifikatorisch, hybrid, tragen wesentlich zur Variation der System-Nomenklatur Luhmanns bei

Ahoi Polloi, 2009.

Konzept

email: b k b [at] e y e s 2 k . n e t

spam-protection: 1. without spaces 2. change [at] to @